HÔPITAL GÉNÉRAL OU ASILE DES

ALIÈNES.

Le

premier essai de l’Hôpital général avait été fait dans la rue du Pont ;

mais la maison étant trop petite, les pauvres y étaient mal, et l’évêque

André Colbert, auquel la ville en offrit l’administration, résolut de le

transporter où il est encore maintenant. On acheta les terrains nécessaires et

les bâtiments, construits en deux années, coûtèrent 16.200 livres. Les

pauvres y furent transférés le 22 juin 1686.

L’évêque fit placer sur

le portail bâti à ses frais, les armes du roi au milieu, celles de la ville

au-dessous, puis celles du duc d’Enghien, gouverneur de Bourgogne, sur les

deux côtés, et enfin, un peu au-dessous, celles des deux prélats de la

famille Colbert. Une inscription portant les mots HOPITAL GENERAL fut gravée au

milieu de cet ensemble. Elle a seule échappé à la destruction.

L’évêque fit placer sur

le portail bâti à ses frais, les armes du roi au milieu, celles de la ville

au-dessous, puis celles du duc d’Enghien, gouverneur de Bourgogne, sur les

deux côtés, et enfin, un peu au-dessous, celles des deux prélats de la

famille Colbert. Une inscription portant les mots HOPITAL GENERAL fut gravée au

milieu de cet ensemble. Elle a seule échappé à la destruction.

Les lettres-patentes qui autorisèrent l’Hôpital général au mois de mars 1675, contiennent des détails instructifs sur le régime auquel les pauvres y étaient soumis.

Le grand nombre de mendiants qui pullulaient dans les villes et dans les campagnes, avait fait prendre des règlements énergiques par le gouvernement pour guérir cette plaie sociale. On ne sera donc pas étonné de voir que les pauvres de la ville d’Auxerre devaient être renfermés tous dans l’Hôpital général. Les lettres-patentes donnaient aux administrateurs droit de justice et correction sur tous les pauvres mendiants de la ville et banlieue, tant dedans que dehors l’Hôpital, exclusivement à toute autre juridiction. Ils avaient ou pouvaient avoir poteau, carcan et prisons dans la maison.

Il est fait défense expresse et absolue de mendier dans quelque lieu que ce soit de la ville, aussi bien dans les églises que dehors, sans exception des fêtes ou jubilés, à peine du fouet pour la première fois, et pour la deuxième fois des galères contre les hommes, et du bannissement contre les femmes.

Les administrateurs de l’Hôpital avaient des archers à leur disposition pour arrêter les pauvres, et il était défendu aux habitants de s’y opposer.

Quant à l’administration intérieure, des privilèges et exemptions étaient accordés à l’Hôpital. Il pouvait aussi recevoir des dons et legs, acquérir des biens-fonds, faire fabriquer des marchandises avec exemptions de taxes, etc.

L’évêque chargea d’abord du régime de la maison des filles qui sortaient de l’Hôpital général de Paris. Puis, comme les ressources baissaient sur la fin du XVIIe siècle, on y mit des filles de la Providence d’Auxerre qui servaient gratuitement.

On employait les pauvres à tisser de la laine et à fabriquer des étoffes de serge et de crespon. Les enfants qu’on recueillait à l’Hôpital y demeuraient jusqu’à vingt ans et apprenaient à être fileurs.

Mais l’exécution ne répondit pas au plan qu’on s’était tracé, et pendant plus de cinquante ans l’Hôpital général végéta. Cependant, sur la fin de sa vie, l’évêque, M. de Caylus, s’occupa plus sérieusement de l’Hôpital, et bientôt les revenus qui n’étaient que de 2.000 livres s’élevèrent à 7.000. En 1760, il y avait 124 lits. On y établit, en 1759, une manufacture de coton à l’anglaise qui est devenu plus tard la source où toutes les filatures de Bourgogne puisèrent des ouvriers. Deux ans après, 60 enfants filaient le coton. C’étaient des orphelins ou des enfants-trouvés qu’on recevait à l’âge de huit ans. Des lettres-patentes du 3 novembre 1687 confirmèrent le droit qu’avaient les administrateurs par l’institution primitive de faire enseigner aux enfants les métiers de fabricants d’étoffes de laine, fil et coton et de bas, de cordonniers, tailleurs, boulangers, menuisiers, tonneliers, maçons, charpentiers, bouchers, etc.

L’admission gratuite des apprentis à la maîtrise était une conséquence de ce privilège.

Il y avait alors à la tête de l’Hôpital un prêtre vénérable, l’abbé Dupuis, qui consacra sa vie à la prospérité de l’établissement, et y mourut le 18 octobre 1791.

La Révolution trouva la

maison en bon état et recevant des enfants et des vieillards. Elle avait alors

42.000 livres de revenus, et son personnel était composé de cent à cent vingt

individus. L’abbé Duplessis, qui avait succédé à l’abbé Dupuis comme

directeur, continua résolument sa mission, et traversa les premières années

de cette époque difficile en luttant contre les difficultés de toute espèce

jusqu’à l’an VI, où il fut destitué « comme inspirant aux enfants

qui lui étaient confiés les principes de la morale sacerdotale qui ne convient

qu’à des esclaves » (Archives de 1’Yonne, Hôpital général).

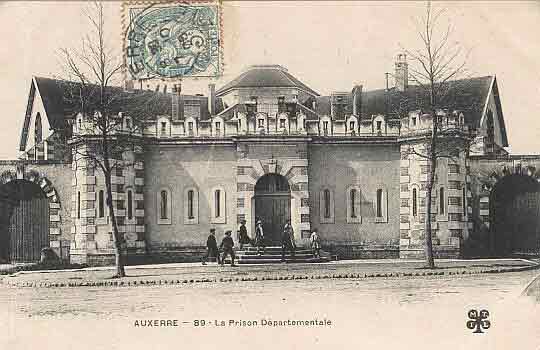

Le titre d’Hôpital général

fut alors changé en celui de Maison nationale ou d’hospice général de

bienfaisance. La maison fut réunie à l’hospice civil en 1797, mais elle

avait perdu une grande partie de ses biens dans la Révolution. Il n’y avait

plus que 45 vieillards en 1809. Le dépôt de mendicité départemental y fut

créé par décret du 22 octobre 1810, qui transporta en même temps, d’une

manière définitive, toutes ses fondations à l’hospice civil. On dut préparer

les lieux pour 150 à 200 mendiants des deux sexes. Les frais généraux d’établissement

et de service se prirent sur les revenus en coupes de bois des communes du département.

Mais, après sept ans écoulés, après avoir dépensé plus de cent cinquante

mille francs pour l’installation, il n’y avait encore qu’un personnel onéreux

dans la maison. M. de Gasville, alors préfet, poussa le Conseil général à

convertir le Dépôt de mendicité en dépôt commun aux mendiants, aux fous,

aux vieillards et aux orphelins. L’organisation définitive eut lieu le 13 août

de 1818. Il n’y a jamais eu plus de 20 mendiants. Au 1er janvier 1824, il y

avait 80 individus mendiants, fous ou infirmes. C’est alors que l’établissement

fut converti en hospice départemental pour les aliénés, d’après un vœu du

Conseil général. Une ordonnance royale du 14 mai 1823 fixa au 1er janvier

suivant cette inversion et porta que l’hospice serait exclusivement destiné

aux malades incurables et insensés du département. La loi du 30 juin 1838

donna une sanction plus complète à cette institution. La nomination de M.

Girard de Cailleux aux fonctions de directeur de l’hôpital général fut le

signal de grands changements dans le régime des aliénés. La maison prit le

titre d’Asile départemental des aliénés, et le Conseil général du département,

après avoir hésité quelque temps à accueillir un vaste projet de

transformation

de l’Asile, conçu par M. le docteur Girard, et parfaitement rédigé par M.

Boivin, architecte du département, à cause du chiffre énorme de la dépense,

se décida d’abord à en accueillir une partie en 1842; puis successivement,

chaque année, un nouveau bâtiment s’élevant ça et là sur les ailes du

plan d’ensemble, on s’est trouvé un beau jour (en 1854), devant une nécessité

inévitable, celle de relier ces membres épars et disséminés. Le préfet, M.

Haussmann, qui aimait déjà les grandes choses, accueillit le projet d’achèvement

intégral, et malgré de vives protestations il amena le Conseil général à

ses vues et le lui fit adopter. Son trop court séjour à Auxerre ne lui permit

pas de le voir réaliser, mais ses successeurs, jusqu’en 1858, y ont, chaque

année, mis une pierre, et enfin le monument, car c’en est un, a été complété

(Voyez Procès- Verbaux du Conseil général, de 1842 à 1857, et Notice sur l’Asile départemental,

par M. Lechat, br. in-12,

1866).

La disposition des bâtiments répond admirablement aux nécessités nouvelles de la science, et les malades de toute classe y reçoivent tous les soins que réclame leur infortune. Il avait coûté plus d’un million.

La chapelle qui fait face à la route a été construite en 1761 sur le plan dressé par un sieur Durand, entrepreneur du pont de Cravan. Le devis s’éleva à 26.966 livres. C’est un édifice massif, de style dorique, qui mesure 60 pieds de long sur 30 pieds de large dans oeuvre.