Dès les

premiers siècles du Christianisme, le quartier bas de la ville eut, comme les

autres, son église et son monastère qui furent placés sous l’invocation de

saint Pierre. Quelques auteurs ont voulu même que l’église Saint-Pierre ait

succédé à un temple païen élevé dans le vieil Autricus; d’autres

en attribuent l’origine à saint Pélerin lui-même, mais rien n’autorise à

accepter ces traditions.

Dès les

premiers siècles du Christianisme, le quartier bas de la ville eut, comme les

autres, son église et son monastère qui furent placés sous l’invocation de

saint Pierre. Quelques auteurs ont voulu même que l’église Saint-Pierre ait

succédé à un temple païen élevé dans le vieil Autricus; d’autres

en attribuent l’origine à saint Pélerin lui-même, mais rien n’autorise à

accepter ces traditions.

Dans le Règlement de saint Aunaire pour les prières publiques (fin du VIe siècle) on trouve, pour la première fois, la mention de la basilique de Saint-Pierre, appelée plus tard église Saint-Pierre et Saint-Paul. Des clercs y furent préposés par les évêques sous la direction d’un chanoine de la cathédrale qui en était le doyen. Ils étaient chargés de l’instruction du peuple gallo-romain de cette partie de l’ancienne ville qui subsistait encore.

L’irruption des Sarrasins, au milieu du VIIIe siècle, arrêta la vie paisible des clercs et détruisit les habitations qui, à l’extérieur de la cité, avaient échappé à l’invasion d’Attila.

Après plusieurs

vicissitudes, l’église Saint-Pierre, devenue une collégiale de chanoines,

fut restaurée, en 1107, par l’évêque Humbaud qui y établit des chanoines

réguliers de l’institution d’Yves de Chartres, tirés de Sainte-Geneviève

de Paris, et qui mit un doyen à leur tête.

Vers 1470, Guy de Toucy transforma le Chapitre en abbaye sous le nom de Saint-Piere-du-Bourg pour la distinguer de l’église de Saint-Pierre-en-Château qui était dans l’enceinte de la cité (Labbe, Biblioth. man. I, 458). De cette époque renaît, pour l’église Saint-Pierre, une ère de prospérité que les dotations des évêques et la régularité de ses religieux lui assurèrent. Cependant, en 1277 un grand incendie endommagea gravement le monastère, et au XIVe siècle les guerres des Anglais l’appauvrirent beaucoup, et il ne put jamais depuis recouvrer son importance première.

En 1567, la prise

de la ville par les Huguenots amena le pillage de l’abbaye Saint-Père, et

l’incendie du logis abbatial. Les bandes de soldats, qui étaient maîtresses

de la ville, avaient mis le feu à la tour de l’église récemment construite

aux frais des habitants de la paroisse. La toiture fut brûlée et les cloches

fondirent, mais la tour resta debout.

Pendant la fin du XVIIe siècle et au commencement du XVIIIe, les moines de l’abbaye Saint-Père tombèrent dans de graves désordres que les abbés commendataires n’empêchèrent point. Une réforme sévère y était devenue nécessaire. Après une longue hésitation de la part de l’abbé, l’évêque, M. Séguier, y introduisit les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève de Paris. Mais ce ne fut pas sans des luttes et des tumultes effroyables que les nouveaux religieux purent enfin prendre possession de la maison. Les paroissiens, qui aimaient leur vieux curé aux mœurs faciles, se révoltèrent contre ses rigides successeurs, et le temps seul put faire oublier le passé.

L’abbé de Saint-Père était curé primitif de l’église paroissiale, et il eut souvent des contestations avec les paroissiens. Un moine raconte ces discussions avec un ton de partialité et de plainte curieux. L’autel de la paroisse était placé à la porte du chœur depuis l’organisation de la paroisse au XIIe siècle. Mais par la suite des temps, la nef, qui était très petite, ne suffit plus, on voulut envahir le chœur. — Résistance de la part des moines, procès et condamnation des paroissiens. Il y eut aussi des querelles sans nombre, par ces derniers, au sujet de l’usage des cloches qui, étant placées dans le clocher élevé sur le milieu du chœur, n’étaient pas facilement à leur disposition. Aussi, au commencement du XVIe siècle, résolurent-ils de bâtir une belle tour à côté de leur église pour placer leurs propres cloches. L’entreprise, commencée en 1536, fut achevée en 1577.

On lisait facilement autrefois cette inscription au pied de la tour, du côté du cimetière:

En mil cinq cens et trente six,

Au mois de juin sixiesme jour,

Les

fondemens furent assis

De

cette magnifique Tour.

Prions

Jésus, etc.

(Lebeuf, Prise d’Auxerre, 133).

On employait alors de singuliers moyens pour augmenter les ressources de l’œuvre. A chaque étage ou ordre commencé on permettait aux enfants de venir toucher à la première pierre, et l’offrande répondait à la faveur accordée.

L’étendue de la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée était autrefois considérable et comprenait le tiers de la ville. Mais, comme le disait un curé en 1679, « si l’on regarde sa population, elle n’en fait que le sixième, car il y a la dixième partie des maisons démolies et désertes, si vrai que le nombre des habitants n’excède pas 4.900 personnes, savoir 4.100 communians et 800 enfants » (Archives de 1’Yonne. Etat de la paroisse Saint-Père-en-Vallée).

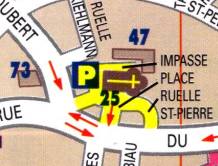

Les limites de la paroisse Saint-Père et de la censive de l’abbaye au XVIe siècle donneront peut-être une idée de ce qui restait de la ville gauloise après l’établissement du Christianisme. Pour les déterminer, il suffit de tracer une ligne de la porte Chantepinot à la Tour Saint-Pancrace, passant par le côté droit des rues Paul Bert, Nicolas Maure, des Boucheries et de Sous-Murs. La rivière servira de base à l’est et les murs de la ville au sud. En sortant de la ville on suivait le chemin qui conduit à Preuilly, à côté de la maison Fatet, et tous les climats qui sont entre ce chemin et la rivière étaient aussi de la censive de Saint-Père (Sentence du bailliage d’Auxerre du 8 octobre 1565. Fonds de l’abbaye Saint-Père). La paroisse Saint-Pèlerin, n’étant qu’une succursale de celle de Saint-Père, était englobée dans ses limites.

Mais, ce ne fut qu’après la construction de l’enceinte de la ville que la paroisse Saint-Père prit un accroissement qui ne fut plus arrêté par la guerre et la destruction qui s’en suivait toujours. Les moines agirent, encore ici, comme nous l’avons déjà vu dans d’autres quartiers, ils donnèrent à baux à rentes perpétuelles les terrains inoccupés de leur vaste paroisse, à charge d’y établir des habitations (La Sentence du bailliage de 1565 rapporte « que anciennement c’estoit terres labourables, clozeaux et jardins et quelques bastimens que l’on tenoit de l’abbaye. »). Aux XVe et XVIe siècles, on trouve encore des traces de ces opérations (Archives de 1’Yonnc, Fonds Saint-Père).

Il y avait autrefois, dans

l’église Saint-Père, plusieurs confréries pieuses, notamment celles des

vignerons et des bouchers dont on voyait encore, au milieu du XIXe siècle, les attributs dans deux

chapelles

à droite. La fête de Saint-Vincent donnait lieu à d’abondantes libations.

Un moine raconte qu’au moment où le bâtonnier de l’année écoulée

rendait le bâton du saint, on chantait, dans l’église, ce verset : Deposuit

potentes de sede, puis aussitôt que l’adjudicataire le recevait, on

achevait en disant Et exultavit humiles !» (Archives

de l’Yonne, ibid)

En 1639, le bâtonnier de Saint-Vincent se trouva tellement pris de vin le jour de la fête, qu’en partant de l’église il tomba par terre envoyant rouler son chapeau d’un côté et le bâton du saint de l’autre. Cette scène burlesque souleva un rire universel parmi les assistants qui s’écriaient: « Voilà monsieur Saint-Vincent à bas ! » Pour comble de malheur, en arrivant chez lui, sa femme l’accueillit par des injures en lui criant: « Que diable veux-tu faire de ce saint, ivrogne? »

Ces abus ne pouvaient durer plus longtemps dans une époque d’ordre et de régularité. L’évêque ordonna, quelque temps après, la suppression du port des bâtons (Archives de l’Evêché, Administration).

Il se pratiquait encore dans la paroisse Saint-Père, au début du XIXe siècle, un usage bizarre : c’était le cassement des pots. Le lendemain de la fête de Saint-Pierre, les jeunes vignerons de la paroisse se mettaient en quête et rassemblaient tous les vieux pots du quartier et même de la ville, puis ils les enfilaient dans une longue corde qu’ils tendaient d’un côté à l’autre de la rue du Pont. Après cela, chacun à son tour, les yeux bandés, armé d’une longue gaule, essayait d’abattre les pots. Les éclats qui lui tombaient sur la tête égayaient les spectateurs et la chute du dernier pot finissait la cérémonie quand les intermèdes avaient été copieusement arrosés (Voyez Bull. de la Soc. des Sciences, t. XIII, Rondes de l’Auxerrois, par M. Lorin).