|

Auxerre

occupait, au XIIe siècle, une grande étendue de terrains sur tout le plateau

qui s’abaisse vers l’Yonne à l’est. Mais ses bourgs, comme on

appelait alors ses divers quartiers, étaient isolés les uns des autres et séparés

par de vastes emplacements cultivés (Voyez le Plan de la Ville joint au présent

travail). Les

dangers toujours renaissants de la guerre décidèrent en 1166, le comte

Guillaume IV à entourer la ville de murs de manière à former un demi cercle

dont les extrémités se prolongeraient sur la rivière qui en devint la corde (Lebeuf,

Histoire d’Auxerre, II, 262, in-4). A la même époque, l’abbé de Saint-Germain fit reconstruire les

murs de son monastère. Vers 1192, le comte Pierre de Courtenay compléta

l’enceinte de la ville, sur le bord de l’Yonne, et la relia aux murs de Saint-Germain. |

|

|

|

Guillaume IV avait fait pratiquer dans l’enceinte des murs cinq portes principales, correspondant. aux voies les plus fréquentées de temps immémorial, ce sont encore les mêmes aujourd’hui: celles du Pont, de Chantepinot, du Temple, d’Eglény et de Paris. Mais, deux cents ans après, les fortifications ayant été

démantelées

par les Anglais (1358), il fallut y faire de grands travaux de réparation et

l’on mit à cet effet les habitants des villages voisins en réquisition, non

sans résistance de leur part. Lebeuf rapporte qu’on changea alors tout le

système de défense (Lebeuf, Histoire d’Auxerre, t. II). On donna la forme de

tours à ce qui n’était auparavant que de simples tourelles, et on ouvrit

plusieurs portes ou poternes, ce qui en éleva le nombre à huit. |

|

On compte parmi ces nouvelles portes celle de Villiers située entre la porte du Pont et celle de Chantepinot, celle du cimetière qui conduisait au cimetière du Montartre, celle de Villeneuve, située au bas de la rue Mont-Brun, et ouvrant sur la rivière (Sur le port, en face du lavoir établi par le sieur Heintz, en 1824, était la poterne Robinette. — D’autres poternes furent ouvertes plus tard au bout des rues donnant sur la rivière, mais elles étaient promptement murées en temps de guerre. — En 1520, la poterne de Saint-Germain existait auprès de la fontaine du même nom.). Les murs élevés entre la porte d’Eglény et celle de Saint-Siméon, appelés Maupas, furent reconstruits à la fin du XIVe siècle. Lebeuf pense qu’ils avaient reçu ce nom depuis que les Anglais étaient entrés dans la ville, en 1358, par une brèche pratiquée en cet endroit. Un acte de 1508 désigne une tour de la même partie des murailles sous le nom de Maupas (Archives de l’Yonne, Fonds Saint-Marien, vigne près des fossés). Ces murs étaient en petit appareil sans chaînes de pierres de taille pour les relier. Les habitants étaient tenus sans distinction de monter la garde rigoureusement dans les eschiffes, sortes de tourelles en encorbellement sur les murailles. Mais ce service si nécessaire et dont l’inexécution avait amené la surprise de la ville par les Anglais, semblait lourd aux bourgeois. Des sergents d’armes du roi venaient souvent visiter la place et s’assurer si la discipline était bien observée. Mais ils n’étaient pas toujours satisfaits. Au mois d’avril 1359, Odon Chapillot et G. Beauvarlet, sergents royaux, visitant les eschiffes n’y trouvèrent personne qu’un seul garde nommé Thevenin Rebours ce qui les mit de mauvaise humeur. Ils lui crièrent donc d’en bas « de bien veiller. » Là dessus Rebours répondit « moult orgueilleusement. » les sergents déjà mécontents prirent une échelle et montèrent à l’eschiffe ou ils ne tardèrent pas à quereller l’orgueilleux Rebours qui fut tué dans la rixe (Trésor des Chartes, Reg. 90, 202). Ces rixes devaient se répéter souvent : deux ans après G. Beauvallet eut encore maille à partir avec un guetteur qui faisait mal son service, il le frappa d’un coup d’épée et l’autre en mourut. Les sergents royaux étaient impitoyables et reprochaient aux bourgeois « que la ville avoit été prise et destruite par défaut de bon guet. » (Trésor des Chartes, Reg. 89, n0 483, f° 206. Lettre de rémission.) Les moines de Saint-Germain jouirent. jusqu’au XVe siècle, des murs de la ville qu’ils avaient élevés depuis la porte de Paris jusqu’à la fontaine Saint-Germain. Ils y avaient édifié des bâtiments qu’on appelait « les salles de Saint-Germain et une grande salle dite de Navarre. » On y avait ménagé le passage nécessaire à la garde de la ville. Mais, en 1469, il leur prit fantaisie de fermer ces allées, et ils prétendirent aussi pouvoir ouvrir une porte pour aller dans leur clos, puis une autre porte donnant dans la rue de Villeneuve, et enfin des poternes auprès de la fontaine Saint-Germain pour sortir les vins des ports et les charger sur les bateaux. Les habitants s’opposèrent vivement à ces entreprises, et ils obtinrent enfin des moines la cession entière de tous les bâtiments assis sur les murailles. De cette manière le monastère fut complètement isolé et les édifices furent démolis. On établit ensuite un chemin de ronde sur le terrain des religieux, et l’on remarque qu’il passait par le bas de la chapelle Saint-Maurice dont le haut fut réservé aux moines qui abandonnèrent tous leurs droits sur la garde des murs jusqu’à la porte de Paris. Les habitants payèrent pour cela 800 livres d’indemnité, et réparèrent tous les bâtiments du monastère qui se trouvaient endommagés par ces changements. Ils se désistèrent aussi de leurs prétentions sur la pêche dans la rivière depuis la fontaine Saint-Germain jusqu’au moulin Judas (Cartulaire de Saint-Germain, f° 179). Cette cession des murs mît complètement l’abbaye Saint-Germain sous la protection des bourgeois et l’exposa à toutes les vicissitudes qu’éprouva la ville. Aussi lors qu’elle fut pillée en 1567, par les Huguenots, les moines ne manquèrent-ils pas de regretter l’abandon de 1469. En 1664, le corps municipal n’ayant plus aucun intérêt à garder les murs de la ville, fit rétrocession aux religieux des parties qui longeaient Saint-Germain, à charge de les entretenir en bon état de défense. A cette époque, les armoiries du gouverneur de Bourgogne étaient sculptées sur les portes de Paris et du Pont, et la ville en faisait les frais. Au XVIIIe siècle, on entama peu à peu l’enceinte de la ville. En 1706, les lisses et les courtines furent détruites par autorisation de l’Intendant, et la hauteur des murs fut diminuée à cause de leur état de ruine. Depuis longtemps déjà les chemins de ronde avaient été envahis en divers endroits. Un arrêt du Conseil du 5 décembre 1730 concéda aux habitants la propriété des portes et des tours, à charge de les entretenir en bon état, et leur permit en même temps de démolir les corps de garde et les autres ouvrages extérieurs. C’est alors qu’on fut disparaître le bastion qui était à l’extrémité du pont du côté du faubourg Saint-Gervais, et les corps de garde extérieurs des portes de Paris et du Temple. Cette tendance à détruire les vieilles constructions devenue inutiles et gênantes s’accuse de plus en plus après le milieu du XVIIIe siècle. En 1758, un brevet royal permet à la ville d’abattre les murs et les tours qui bordent la rivière. Nous avons vu, à l’article du quai, comment pour faciliter le commerce par eau et pour établir la nouvelle route on a jeté bas les murs et les tours de l’enceinte qui regardaient la rivière. En 1781, ce fut le tour des murs existant en amont du pont qui furent démolis. (Archives de 1’Yonne, C, 10). En 1773, l’aspect des vieilles Portes gothiques déplaisait à nos pères,

qui prétextèrent de leur état de vétusté pour en demander la démolition.

Celle du Pont fut détruite la première et les autres furent démolies en

l’an II par ordre du conseil général de la commune (Voyez sur ces travaux

Chardon, t. II, Histoire d’Auxerre). On ne conserva que celle du

Temple, mais elle a subi le sort de ses sœurs en 1846. On a remplacé les

portes par des pilastres et des grilles partout d’une trop petite dimension. |

|

|

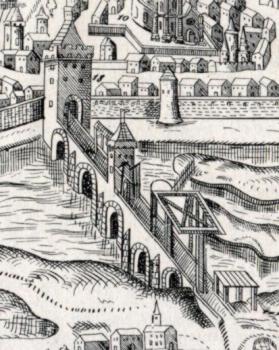

Porte du Pont. Elle s’ouvrait sur le pont d’Yonne, et avait une grande importance. Elle était défendue par une haute tour carrée, crénelée et surmontée d’un toit aigu, elle subsista jusqu’en 1730. Selon une tradition conservée à Vitteaux, on lisait jadis sur l’une des portes d’Auxerre :

|

|

|

Porte Martineau. Ouverte vers 1850 à l’extrémité de la rue du Puits-des-Dames qu’elle fait communiquer avec la route de Clamecy. |

|

|

|

Porte Chantepinot. On trouve au sud, en remontant depuis les bords de l’Yonne le boulevard extérieur, la porte Chantepinot. Elle fut murée plusieurs fois pendant les guerres des Anglais et les troubles de la Ligue. |

|

Porte du Temple. Elle met on communication la ville avec les

routes de l’ouest. Son nom lui fut donné de son voisinage de la maison des

Templiers. On l’appelait cependant encore en 1239 la « porte des calendes de

mai, » à cause de la foire qui se tenait à cette date de l’année au

faubourg Saint-Amatre (Archives de l’Empire, Cartul. des Templiers d’Auxerre,

S. 5235). Deux tours la défendaient, et en avant du pont s’élevait la

barrière. Elle avait été reconstruite sous Louis XIII et formait un édifice

à arcade à plein cintre de peu de caractère. Elle a été démolie en 1846 (Voy.

Dessin, Alm. de l’Yonne, 1856) et sur son emplacement furent érigés 2

bâtiments

|

|

|

Porte Sainte-Vigile. Cette petite porte ne fut ouverte que quelques années avant 1789 , sous l’administration de M. Baudesson de Poinchy, maire. On lui a donné jusqu’en 1853 le nom de Trou-Poinchy; elle fait communiquer avec le nouveau quartier de Saint-Vigile à l’ouest. (Voy. quartier Saint-Vigile.) |

|

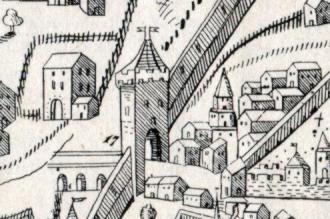

Porte d’Eglény. Elle conduisait à la route d’Eglény, d’où lui est venu son nom. Elle a subsisté jusqu’en 1793, avec son système de défense du moyen-âge, ses tourelles à mâchicoulis. Comme toutes les portes de la ville, elle défendait un pont-levis enjambant un fossé. (Voy. Dessin, Annuaire de 1856.). Jusqu'en 1900, était érigée sur la place, la statue d'Alexandre Marie, ministre de la IIe République, né à Auxerre en 1797 |

|

|

Porte de Saint-Siméon ou de Paris Elle tire son premier nom de la léproserie qui en était peu éloignée, sur la route de Paris. (Voy. Chapelles, etc.) Cette porte fut le théâtre d’un grand nombre de cérémonies publiques depuis les temps du moyen-âge jusqu’à nous. C’est par la porte de Saint-Siméon qu’arrivaient ordinairement les évêques d’Auxerre, lors de leur intronisation solennelle, escortés de leurs vassaux et de la garde bourgeoise. |

|

|

Lorsque Louis XIII vint à Auxerre, le 24 mars 1631, il fut l’objet d’une réception solennelle. La porte Saint-Siméon fut couverte de tapis de Turquie sur lesquels étaient les armoiries du roi et au-dessous celles de la ville. Les barrières et le corps de garde étaient ornés de guirlandes de feuillages. Sur la plate-forme avaient été placés huit des plus gros canons de la ville, que l’on tira aussitôt que le roi partit sur le haut de la montagne de Saint-Siméon. Il fut harangué auprès de la porte par le Maire qui lui présenta les clefs de la ville entourées d’écharpes bleues et jaunes. |

|

Les mêmes cérémonies eurent lieu au passage de Louis XIV et de la reine, sa mère, en 1650. Et le jeune roi fut tout émerveillé des danses des tonneliers vêtus d’habits blancs galonnés de diverses couleurs, qui allèrent au devant du cortège royal jusqu’à la chapelle Saint-Siméon. Les tonneliers s’annoncèrent au son des fifres et des tambours, en faisant des tours de souplesse avec leurs cercles enrubannés de couleurs éclatantes. Le 20 priarial an II (8 juin 1794), il se passa à la porte de Paris une cérémonie bien différente des précédentes. C’était le jour de la fête de l’Être-Suprême. Maure, représentant dut peuple, accompagné des autorités constituées, célébra cette fête sur la Montagne qui s’élevait à gauche de la porte de la ville, dans le terrain occupé par la promenade. Au milieu des invocations à l’Être-Supréme qui ne brillaient pas par le mérite de l’invention, Maure se mit à genoux et se découvrit. Puis, s’apercevant que son exemple avait peu d’imitateurs, il s’écria : Ah ! si c’était un b.... de capucin qui soit à ma place vous seriez tous à genoux ! Plaisante exclamation, qui était la meilleure critique de cette fête à la Divinité dont personne ne pouvait se dire le véritable représentant. On a démoli, en 1854, deux pilastres massifs qui étranglaient l’entrée de la porte Saint-Siméon. C’était une construction de l’an 1840 que l’inscription commémorative de la pose de la première pierre appelait « porte monumentale votée par le conseil municipal en l’honneur de S. M. l’empereur et roi. » Cette porte n’avait, malgré cela, rien de monumental que sa masse; et l’arcade triomphale qui devait la couronner n’avait pas même été exécutée. Une grille sans caractère la remplaçait et donnait de l’air à l’entrée de la ville. En résumé, il y avait dans le périmètre de l’enceinte des murs de la ville cinq portes d’importance inégale, savoir celles du Pont, de Chantepinot, du Temple, d’Eglény et de SaintSiméon. |

|

|

|

|

Les poternes étaient surtout sur le bord de l’Yonne. Il y avait celles de Saint-Pèlerin, des Grands-Moulins et du port Saint-Nicolas; Près de la Fontaine des Teinturiers était une quatrième poterne, appelée Bourgeoise, parce qu’elle ne pouvait servir qu’aux piétons; venait enfin la porte du TrouPoinchy (Chardon, Hist. d’Auxerre, II, 573). |

On

voit, en 1447, un maire de la porte du Temple chargé de la police communale

dans les limites de la mairie du Temple. Le procureur du roi et du duc lui fit

un procès pour avoir transigé avec le berger des bestiaux de la ville qui

avait commis des dommages sur les héritages

On

voit, en 1447, un maire de la porte du Temple chargé de la police communale

dans les limites de la mairie du Temple. Le procureur du roi et du duc lui fit

un procès pour avoir transigé avec le berger des bestiaux de la ville qui

avait commis des dommages sur les héritages