|

Les promenades qui environnent la ville lui forment une ceinture de feuillage des plus gracieuses et des plus saines en même temps. Nos pères ont été pendant les temps du moyen-âge privés de cet agrément, et obligés de se renfermer derrière les tristes murailles de la ville, ou bien de se risquer au loin pour respirer un peut l’air pur. Mais il s’agissait ma foi bien de se promener sur les boulevards, lorsque les Anglais ou les Reîtres rôdaient dans la plaine, ou lorsque les lansquenets enlevaient les bourgeois assez osés pour se montrer au dehors! |

|

|

Boulevard Davout La première promenade qu’on entreprit de fonder en 1736, fut celle du Temple. M. Chardon raconte qu’elle doit son origine à une mésaventure éprouvée par les habitants. Depuis quelques années, le jardin de l’Arquebuse était devenu le rendez-vous des promeneurs, mais MM. de la compagnie de l’Arquebuse l’ayant fait fermer par une grille de fer, le public en fut exclus. Les bourgeois, piqués au vif, résolurent de s’en passer et de trouver une compensation. Le massif sur lequel s’élève l'esplanade du Temple n’était qu’un dépôt de décombres. On fut frappé du parti qu’on pourrait en tirer, et de la vue magnifique dont on jouissait sur la vallée de Saint-Julien.

|

|

|

Les auteurs du projet de promenade recueillirent des souscriptions, qui les mirent bientôt à même de l’exécuter, et la plantation des trois rangs d’arbres fut opérée. L'esplanade fut à la révolution le théâtre des cérémonies civiques autour de l'arbre de la Liberté.

|

|

La statue du maréchal Davout fur érigée en 1867. Elle est l'Oeuvre du sculpteur Dumont.

|

|

|

En 1885, le raccordement de la rue Basse-Perriere avec l'esplanade a fait disparaître une des dernières tours de l'enceinte : la tour Paradis. En 1893, l'esplanade reçu un kiosque à musique à l'occasion d'une exposition nationale. Les musiques des régiments casernés à Auxerre, la société philharmonique, la fanfare auxerroise y donnèrent des concerts publics extrêmement populaires.

|

|

C'est aussi sur cette esplanade que se dresse le monument aux morts |

|

|

Boulevard du 11 novembre et Boulevard Vauban En 1741, les officiers municipaux résolurent de planter les glacis qui régnaient autour de la ville et de les convertir en promenades. On commença par les glacis de la porte du Temple à celle d’Eglény et de là à la porte de Paris, Dans l’hiver de 1853 à 1854. On combla les fossés déjà convertis en jardins privés et on élargit sensiblement la promenade. Les jardins riverains furent concédés à condition que les propriétés, obligatoirement construite avec un retrait de 10 m, se cloraient d’un mur surmonté d’une grille élevée sur un plan uniforme. Ce qui donne à la promenade et à celle de l’Esplanade du Temple disposée de même un aspect harmonieux. A partir de cette époque jusqu'au début des années 1990, toutes les grandes manifestations, revues militaires, expositions, foires, fêtes eurent lieu sur la place de l'arquebuse et sur la promenade du temple. |

| Face à la promenade, le Casino avait pris la place en 1912 du célèbre établissement des Charmilles, si populaires par ses bals publics et son café chantant. C'est dans cette salle que Mr Kohler, présenta les premiers films cinématographiques que l'on vit à Auxerre. C'est de nos jours le seul cinéma de la ville. Chaque année s'y déroule un festival consacré aux musiques de film. |  |

|

Boulevard de la chaînette La promenade de la porte de Paris au Port fut réalisée en 1756. A partir de 1775, la grande route royale (future RN 6) cessa de traverser la ville de la porte Saint-Siméon (de Paris) à celle du pont pour emprunter le quai nouvellement établi sur la rive gauche de l'Yonne et gagner ainsi le pont Paul Bert. Elle fut alors modifiée ; le fossé de la ville fut comblé et la promenade qui domine la route date de 1806 à 1817. C'est sur cette promenade dominant les ponts de la tournelle et Jean Moreau que se dresse la statue de Charles Suruges, le doyen des poilus, qui s'élevait avant au centre de la place de la porte de Paris |

|

Boulevard Vaulabelle La promenade de la porte Chantepinot à la rivière date de 1758. On nivela alors le terrain situé entre le fossé de la ville et les jardins du clos Fiquet. Les deux tiers de l’espace furent destinés à la promenade et l’autre tiers au chemin qui dut avoir 45 pieds de largeur. D'abord boulevard de l'éperon, nom d'une construction défensive en forme d'éperon qui avait exister autrefois au débouché de la rue de joie, elle reçu le nom de boulevard Vaulabelle en l'honneur d'Achille Tenaille de Vaulabelle, membre du gouvernement Cavaignac sous la IIIe République et historien, né à Chatel-Censoir Mais les embellissements de la ville n’étaient pas du goût de tout le monde. Dans le mois de janvier 1762, des gens demeurés inconnus dévastèrent les promenades, coupèrent et hachèrent un grand nombre des arbres (G. 1511. Archives de l’Yonne).

|

|

|

On a établi, en 1852, dans le fossé proche la tour Savoyarde, les appareils de l’usine à gaz pour l’éclairage par le moyen du gaz extrait du charbon de terre. Deux réservoirs qui contiennent 795 mètres cubes de gaz, alimentaient la ville et les maisons particulières. La Compagnie jouissait d’une concession de dix-huit ans et touchait en outre environ 6.000 fr. |

|

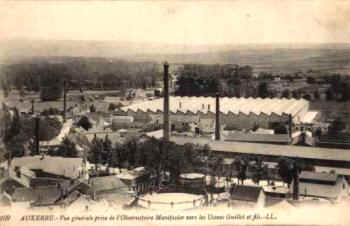

Vers 1903 s'y installèrent les nouveaux ateliers et la fonderie des établissements Guillet, fondé un demi siècle plus tôt par François Guillet, ébéniste, dont les magasins et ateliers se trouvaient primitivement rue du saulce. Ce fut de tout temps la plus importante entreprise d'Auxerre et le plus gros employeur. |

|

|

Les quais Il restait encore le quai informe, inabordable, rempli de décombres et de chantiers de bois. La construction de la route ordonnée d’abord en 1770, n’amena pas de grands changements sur ce point. Ce n’est qu’en 1817, que M. Leblanc, alors maire de la ville, qui avait fait achever la promenade du nord, résolut de compléter l’enceinte de la ville par la plantation du quai. Trois rangs d’ormes ne tardèrent pas à s’élever sur un sol favorable, et l’on fut obligé plus tard d’arracher le rang du milieu tant les arbres y avaient pris de force.

|

| L’administration de la navigation a complété l’embellissement du port d’Auxerre d’abord par l’endiguement du canal et l’appropriation du bord de l’Yonne en 1825, puis par la suppression de ce même canal et l’élargissement de la rivière en 1864. |