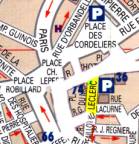

Cette place

s'appelait avant la dernière guerre : place Fourier ou une statue de ce

savant été érigée. Elle était l'œuvre du sculpteur Faillot et fut enlevée

pour être fondue par les allemands La place a existé de tout temps et jusqu’au milieu du XIXe siècle,

il s'y trouvait le palais de justice, qui fut d’abord le palais des comtes, et

même, si l’on en croyait certaines opinions, la demeure des rois de la première

race, dont plusieurs, tout au moins, y ont fait de fréquents séjours.

Cette place

s'appelait avant la dernière guerre : place Fourier ou une statue de ce

savant été érigée. Elle était l'œuvre du sculpteur Faillot et fut enlevée

pour être fondue par les allemands La place a existé de tout temps et jusqu’au milieu du XIXe siècle,

il s'y trouvait le palais de justice, qui fut d’abord le palais des comtes, et

même, si l’on en croyait certaines opinions, la demeure des rois de la première

race, dont plusieurs, tout au moins, y ont fait de fréquents séjours.

Dès les premiers siècles du régime des Mérovingiens, ces souverains,

ou les comtes, leurs représentants, s’étaient installés à l’extrémité

sud-ouest de la cité, tandis que les évêques en occupaient la partie Est. De

cette manière, chacun était chez soi et n’empiétait pas sur le terrain

d’autrui.

Un écrivain très autorisé a raconte tout récemment l’histoire de

ce vieux palais (Conférences faites à Auxerre en 1868, Le Château des

Comtes, par M. A Challe).

En déblayant le sol des bâtiments de l’ancienne prison, pour dégager le

palais proprement dit, qui venait d’être cédé à la ville par le département,

en 1861, on a reconnu l’enceinte d’une vaste tour de plus de 22 mètres de

diamètre. M. Challe veut voir là la tour de Brunehaut, cet édifice dont

parlent les vieux chroniqueurs et qu’avait signalé M. Leblanc dans ses intéressantes

Recherches sur Auxerre. Quoiqu’il en soit, ce vaste donjon du château

des comtes n’aurait-il été bâti qu’au XIe siècle, à l’époque des

grandes constructions féodales, il serait encore un monument curieux; il en

reste un pan circulaire du côté de la rue des

Boucheries. On a également trouvé, dans les derniers travaux de déblaiement,

d’autres murs d’une ampleur énorme et d’une dureté comparable à celle

des murs romains. Une partie de ceux-ci s’est aussi rencontrée dans le

prolongement du pignon actuel du palais, et allant rejoindre la grande muraille

qui part de la Tour-Gaillarde et qui est

assise sur les fondements de ce même mur romain. On remarque encore à sa base

un pan formé de moëllons réguliers et de petit appareil, qui en accuse

l’origine.

En démolissant un autre pan de ce mur, du côté de la rue Lacurne, en 1840, on a trouvé, au soubassement et la face en

dedans, un beau morceau de sculpture, représentant un cheval marin buvant dans

une coupe (Musée de la Ville).

Les Gestes des évêques d’Auxerre nous parlent d’une chapelle de Saint-Alban, élevée dès le Ve siècle par saint Germain dans le château des comtes. On n’en a pas retrouvé de traces dans les derniers travaux. Au XIIe siècle, le château s’ouvrait sur la rue de l’Horloge actuelle, par une arcade que nous voyons encore, et, au siècle précédent, il y avait sur la place intérieure, un orme sous lequel le comte Guillaume I et ses successeurs édictaient leurs actes publics (Data in castello, sub ulmo, porte une charte).

Un incendie détruisit la chapelle Saint-Alban, ainsi que le reste de la

cité, vers l’an 890, mais cette église échappa au désastre de l’an 1023.

Les bourgeois d’Auxerre reçurent, au XIIIe siècle, de la comtesse

Mathilde, la permission de s’assembler dans une des salles du palais, pour

leurs réunions publiques.

Plus tard, en 1367, à la réunion du comté à la couronne, le roi y établit

le siége d’un bailliage royal, qui subsista jusqu’en 1789. On appelait

alors le palais la Maison royale. Sous Louis XII, en 1509, l’édifice, depuis

longtemps en ruines, fut l’objet de réparations. En 1602, un arrêt du

conseil d’Etat prescrivit sa reconstruction, attendu son état de vétusté.

Mais ce ne fut guère qu’en 1647 qu’on put poser la première pierre du

nouvel édifice, après l’approbation d’un marché fait avec Claude Martin,

maître-architecte du roi à Fontainebleau, qualifié, « entrepreneur des château

et maison royale, prisons et conciergerie d’Auxerre » (Archives de I’Yonne,

A 6 ; marché du 11 janvier 1617 et compte.), et qui avait dressé le plan du nouvel édifice, et le devis s’en élevait

à 78 mille livres. Mais on ne s’arrêta pas là, et M.

Chardon raconte qu’il fut achevé en 1622, et coûta plus de cent mille

livres aux paroisses du bailliage, sur lesquelles cette somme importante avait

été imposée.

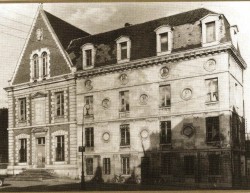

Le caractère du palais actuel est bien, en effet, dans le style du

temps de Louis XIII aspect solide, murs en briques, pilastres à chapiteaux

doriques ; sur la frise des guirlandes, non terminées; la partie postérieure

de l’édifice a été modernisée tout-à-fait. Les troubles de la Fronde ne

permirent pas d’entretenir longtemps le palais en bon état, car, en 1667, il

fallut que les officiers du bailliage allassent tenir leurs audiences à l’hôtel-de-ville,

et cela dura plusieurs années, par la négligence du receveur du roi à faire

faire les réparations. Un rapport de prudhommes constatait qu’il y avait pour

aller aux salles une montée de bois tout en ruines, en sorte qu’il était périlleux

d’y monter. Ce n’est que huit ans après qu’on y porta remède.

On peut voir, dans la conférence faite par M.

Challe, comment, en 1867, la ville, propriétaire du vieux palais, voulant y

installer sa bibliothèque et son musée, y a fait, sous sa direction de

nombreux travaux d’appropriation; comment on a fait disparaître plusieurs édifices

parasites qui obstruaient la vue du palais, et comment on à bâti sur la façade

un grand pignon en brique et pierre, dans le style Louis XIII, comme le corps du

bâtiment.

Au côté droit de ce pignon s’étend un bâtiment moderne à trois étages,

construit en 1823, pour servir de prison et améliorer cette partie du service

qui laissait beaucoup à désirer. Il est sans aucun caractère, mais on l’a

approprié à l’intérieur à sa destination scientifique. M. Challe a eu

l’heureuse idée d’y faire incruster des médaillons reproduisant les traits

ou rappelant au moins le souvenir des hommes « qui dans ce pays avaient acquis

le plus de renommée dans les lettres, les sciences et les arts » (M. ChaIle,

Conférences ibid.)

Au côté droit de ce pignon s’étend un bâtiment moderne à trois étages,

construit en 1823, pour servir de prison et améliorer cette partie du service

qui laissait beaucoup à désirer. Il est sans aucun caractère, mais on l’a

approprié à l’intérieur à sa destination scientifique. M. Challe a eu

l’heureuse idée d’y faire incruster des médaillons reproduisant les traits

ou rappelant au moins le souvenir des hommes « qui dans ce pays avaient acquis

le plus de renommée dans les lettres, les sciences et les arts » (M. ChaIle,

Conférences ibid.)

Ces médaillons sont dus au ciseau d’un amateur Auxerrois, M. Michelon,

et ne sont pas indignes d’attention. Ils rapellent les traits : 1° d’Héric,

moine de Saint-Germain et poète au IXe siècle; 2° de Jean Régnier, poète et

bailli d’Auxerre au XVe siècle ; 3° de Jacques

Amyot, savant écrivain et évêque du XVIe siècle ; 4° de La Curne de

Sainte-Pallaye, académicien ; 5° de l’abbé

Lebeuf; 6° de Soufflot, l’architecte du Panthéon, tous du XVIIIe siècle;

7) enfin du docteur

Roux, chirurgien célèbre. Il reste encore des places vides sur cette façade,

pour recevoir les bustes de nos futurs grands hommes.

Terminons cette énumération en signalant encore l’effigie de la

comtesse Mathilde du XIIIe siècle, qui s’élève sur la façade sud du même

bâtiment, et enfin le portrait de Pierre de Courtenay, le rude comte d’Auxerre,

devenu, pour son malheur, empereur de Constantinople, et qui le premier, en

1188, accorda aux habitants d’Auxerre une charte de franchises.

C’est dans cette attitude de libérateur qu’il est représenté sur

la face nord du grand pignon du palais. M. Michelon lui a donné l’air énergique

que ses actions lui font supposer. Une élégante et ferme composition de style

renaissance lui sert de cadre.

L’intérieur de l’ancien palais n’a rien conservé de sa physionomie

primitive, Si ce n’est au rez-de-chaussée des salles voûtées qui servaient

de prisons, et au premier étage la salle dite du conseil, ancien cabinet

de lecture de la Bibliothèque publique Un plafond à solives apparentes, une

large cheminée ayant sur ses pieds-droits deux statues médiocres de la Justice

et de la Force, voilà les seules choses anciennes du palais qu’on y voit. Un

président du tribunal, M. Chardon, y a fait graver sur le marbre ces mots bien

placés en ce lieu

Quicumque parcit improbis,

probis

nocet.

La grande salle de l' ancienne bibliothèque, surmontée d’une

galerie, est remarquable par ses proportions. Elle a 26 m 70 de longueur sur 11m

60 de largeur et au-dessus de la bibliothèque s’étend une autre vaste salle..

Le souvenir de cette restauration est relaté sur une plaque de marbre

noir placée. sur la face nord.

Voici le texte de l’inscription

Résidence des rois sous les deux premières dynasties,

Devenu au

Xe siècle

le château des comtes d’Auxerre,

Et au XVe le palais du bailliage royal,

Reconstruit partiellement en MDIX, puis en MDCXX,

a été restauré avec façade nouvelle en MDCCCLX VIII,

M. Tarbé des Sablons étant Préfet de 1’ Yonne,

M. Challe, maire,

MM. Barbier,

Baucher, Courot,

Le baron Dernadières, Flocard, Laurent-Lesseré,

Lefêvre, Lepère, Leroy, Lorin, Louzon, Marie,

baron Martineau des Chesnez, Mérat-Beugnon,

Milliaux, Petit-Augé, Piétresson, Plait,

Potenot, Ravin, Rémy, Ribière, Robin, Roger,

Sallé,

Trutey-Marange,

conseillers municipaux.

Nous ne quitterons pas le vieux palais de justice sans faire un retour

sur son passé, et nous emprunterons le sujet de nos récits aux Comptes du

domaine royal d’Auxerre qui sont conservés aux archives de la Côte-d’Or,

série B.

Le palais était, au XVe siècle, le siège de trois juridictions: celle

du prévôt, chargé de réprimer les délits de moindre importance, que nous

appelons correctionnels ; celle du bailli, en appel des sentences du prévôt et

jugeant les affaires civiles des bourgeois du roi, ainsi que les crimes ; enfin

la plus redoutée, celle du prévôt des maréchaux, justice sommaire contre les

vagabonds de toute espèce. Un officier subalterne, le châtelain, avait la

garde du château.

Les degrés de pénalité sont difficiles à fixer: le prévôt pouvait

aller jusqu’à la mort, comme il le fit en 1586, en condamnant une femme à être

pendue et étranglée, et brûlée ensuite, sentence qui fut confirmée par le

Parlement, qui se réservait, heureusement, le droit de révision.

Les causes criminelles étaient, à plus forte raison, du ressort du

bailli : au milieu du XVIe siècle, on lui attribua les accusations d’hérésie,

qui amenaient souvent des sentences de mort, lesquelles étaient révisées au

Parlement.

Chaque juridiction, ou au moins les deux premières qui étaient

permanentes, avait son auditoire distinct. La chambre du conseil occupait

l'ancien cabinet de lecture de la bibliothèque et était, comme son nom

l’indique, le lieu de réunion du gouverneur, du bailli et des autres

officiers du roi. On dépensait, pour la chauffer, en 1479, 12 moules de bois et

150 fagots. La grande salle, qui etait au XIXe siècle la salle de la bibliothèque,

était tapissée de drap bleu fleur-delisé (1571). Messire Jean Rapine, maître-d’hôtel

du roi, était alors gouverneur du comté et recevait 300 livres de gages. Jean

Regnier, bailli du duc de Bourgogne en 1427, le même dont l’effigie est

sculptée sur la façade de l'ancien musée, ne recevait que 400 livres de

gages.

En 1551, le bailliage fut érigé en présidial, tribunal de justice

jugeant souverainement de toutes causes civiles d’une valeur de moins de 250

livres. En 1585, les officiers du bailliage et du présidial réunis, étaient

au nombre de 18. Ils assistèrent à la procession de la Fête-Dieu avec une

torche de cire de 2 livres à la main.

À la même époque, les Cordeliers célébraient la messe quatre fois

par semaine à l’issue des plaids du bailliage, et deux autres jours à

l’issue des plaids de la prévôté.

Le château était divisé en deux cours par un mur (an 1518). Le

gouverneur y avait son logement; mais les remaniements successifs apportés dans

les édifices ne permettent pas d’en restituer la physionomie.

Au-dessous des salles de justice étaient les prisons de différentes

sortes. La prison criminelle, placée sous la chambre du conseil, était comme

un vade in pace; on l’appelait le Crot. Il y avait des prisons

dans la Tour-Gaillarde, dont le mauvais état

permit aux prisonniers de s’évader en 1427. Une autre prison s’appuyait sur

le mur romain qui fermait la cour à l’ouest. Enfin il y en avait une dernière,

appelée la Jacquette (1518).

Voici leur énumération en 1429 : La prison au haut de la Tour-Gaillarde;

la Chambre aux Bourgeois; la Chambre au Muletat; la Chambre qui est dessous,

appelée la Cuotte, et la prison dessus le Crot (B, 2571 ; compte de 1429,

Archives de la côte-d’or).

On fit faire, en 1519, une cage dans le genre de celle où Louis XI

avait fait enfermer La Balue. C’était, dit le compte, une prison de bois de 8

à 9 pieds de longueur, sur 7 de largeur et 6 à 7 de hauteur.

La gehenne ou torture s’appliquait nécessairement dans la prison. En

1504, on établit, à cet effet, près de la chambre du conseil, une pièce de

bois de la longueur de la galerie, ou plusieurs voleurs furent mis à la

question cette année-là. En 1505 on donna l’entretien des prisonniers ou le

geolage à bail, moyennant 6 deniers par prisonnier. Il n’y en eut que vingt

dans l’année.

Disons quelque mots des mœurs judiciaires et des sentences prononcées

au palais pendant les XVe et XVIe siècles.

Les punitions corporelles étaient ordinaires au moyen-âge. Les lois et

les mœurs les avaient établies. La peine de mort, qui soulève tant de répulsion

de nos jours, était fréquemment appliquée. La sévérité répondait-elle aux

nécessités des temps, ou était-elle le produit des mœurs? Peut-être était-ce

l’un et l’autre. Toujours est-il que les détails des comptes de frais de

justice de certaines années sont effrayants.

Ce serait faire de la statistique que de les raconter; nous resterons

dans notre rôle d’anecdotier.

En 1478, trois maîtres des hautes-oeuvres de Paris, de Troyes et de

Sens passèrent à Auxerre « pour sçavoir s’il y a aucunes choses à

besogner de leur office. » il parait que la ville manquait alors de bourreau.

En 1480, celui de Sens, J. Duru, y revint: on lui donna 6 deniers pour acheter

une paire de gants et de couteaux, « pour faire justice. » Il battit de

verges, dans les carrefours de la ville, Martin de Valvin; puis lui coupa

l’oreille et le marqua à la joue. Ce coquin fut banni du comté « pour ses démérites.

»

En 1506, on fustigeait « en chambre » deux individus « pour certain

petit larrecin. » Cet adoucissement n’avait pas toujours lieu. En 1508 on fit

une razzia sur les mendiants étrangers qui se glissaient dans les Hôtels-Dieu,

« vivant sur le bonhomme et usurpant le bien public. » Le bourreau en fustigea

huit dans les carrefours, à 40 sous par tête. En 1537, sur sentence du prévôt,

la femme Rousset fut fustigée dans les carrefours, puis marquée sur le front

d’un fer chaud portant une fleur de lis.

Les hérétiques furent vivement poursuivis à partir de 1538, et

souvent condamnés à mort par le bailli, terrible application des lois qui

n’arrêtait pas les sectaires.

On rouait et on brûlait certains criminels. Bien plus, en 1538, le

bailli condamna à mort, avec des compléments extraordinaires, un nommé Gille

de la Rose, dit Forgeron, grand coupable dont les crimes ne nous sont pas

connus. Le bourreau lui trancha la tête et l’attacha à une potence; puis il

coupa son corps en quatre quartiers qui furent mis aux principales portes de la

ville.

Les suicides étaient aussi l’objet d’une réprobation absolue et

bien légitime. En 1554, le prévôt envoya à la voirie le corps d’un

malheureux, mort de cette manière.

Les troubles du milieu du XVIe siècle avaient jeté dans les campagnes

une foule de coquins, déserteurs des troupes régulières , vagabonds, etc. Il

fallait sévir absolument contre eux, et le prévôt des maréchaux de France

s’en chargea. En 1565 il vint siéger à Auxerre et condamna à la potence,

d’une fournée, sept vagabonds! Le dernier tiers du XVIe siècle vit souvent

des exécutions de ce genre, en moindre nombre toutefois.

Terminons ces récits par un fait plus digne de souvenir. C’est dans la grande salle du palais que se tint, en mars 1789, l’assemblée du Tiers-Etat du bailliage, qui devait envoyer pour députés aux Etats-Généraux, MM. Marie de la Forge et Paultre, de Saint-Sauveur.

Lire aussi : Les prisons d'Auxerre au XVIIIe siècle