La

rue de l’Horloge était, dès le temps de la fondation de la cité, la voie

qui conduisait à la demeure du gouverneur, et qui menait aussi à la route de

Paris, laquelle longeait alors les murailles à l’ouest.

La

rue de l’Horloge était, dès le temps de la fondation de la cité, la voie

qui conduisait à la demeure du gouverneur, et qui menait aussi à la route de

Paris, laquelle longeait alors les murailles à l’ouest.

Elle a dû son nom à la construction d’une horloge sur la tour qui la domine. Auparavant, c’était la Lormerie, c’est-à-dire la demeure des lormiers, ouvriers qui travaillaient les ornements en cuivre des selles et des brides et autres attirails de cavalerie. L’Ormerie ou plutôt la Lormerie s’étendait depuis la porte des Comtes jusque sur la place de l’hôtel de ville. Elle tenait par derrière à la cour et au cimetière des Cordeliers. L’infirmier de Saint-Germain y jouissait de droits de cens donnés en 1439 par Bagues Bailledard, chevalier (Archives de Saint-Germain), et le Chapitre y avait également des droits semblables.

En 1503, lorsque ce vieux nom semblait devoir être oublié, on l’appelait encore rue devant le Chastel d’Auxerre, ou rue devant la Maison-de-Ville et antérieurement Lormerie. En 1641, Pierre Panier avait une maison en l’Ormerie près la maison de ville. L’arcade étroite qui fermait la cité autrefois n’est pas antérieure au XIIe siècle, comme l’annonce sa forme ogivale ; elle s’appelait, en 1180, la porte du Comte, et la comtesse Mathilde y possédait alors, tout auprès, une maison qui porta longtemps son nom (Lebeuf, t. II, p. 110.)

En 1457, le comte Jean de Bourgogne, en permettant aux Bourgeois d’élever une horloge sur la tour qui défendait l’entrée de cette porte, lui donna une destination qu’elle devait conserver. Cependant, ce ne fut qu’après 1483 que l’édifice fut exécuté. Les guerres de Bourgogne et la misère des temps ne l’avaient pas permis jusque-là.

La tour de Saint-Eusèbe avait suffi pendant plusieurs siècles aux Auxerrois pour placer leur horloge et pour conserver leurs archives.

La partie de la rue qui touche à la rue de la Draperie s’appelait autrefois le Marché d’ Appoigny, parce que les maraichers de ce pays y étalaient leurs légumes renommés. On l’appelait aussi la rue venant de la Draperie au Chastel » (1570). De l’autre côté était, au dernier siècle, le marché aux poules.

C'est contre la porte que se trouve la maison de l'imprimerie Fourier à l'enseigne du perroquet. Elle fut le théâtre des premiers exploits de "Monsieur Nicolas" alias Nicolas Restif de la Bretonne.

D'après Quantin il y avait au N° 14 de la rue une maison du XIIIe siècle que l'on appelait: la commanderie et présentant sur la rue un pignon en pierres taillées.

De chaque côté de la rue se tenait le marché aux herbes et aux fleurs.

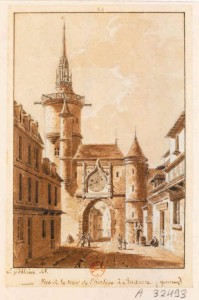

Tour - Gaillarde. Tel est le nom de la tour reconstruite par les comtes sur laquelle devait s’élever l’édifice merveilleux de l’horloge. On la refit alors en partie et de carrée qu’elle était on lui donna la forme ronde. Mais le noyau de la vieille tour romaine est resté plein et intact ; malgré quelques lézardes et des pronostics malintentionnés, la tour Gaillarde verra passer longtemps encore à ses pieds les générations auxerroises. Une balustrade à jour couronna la tour et des clochetons se reliaient par de légers contreforts à une seconde galerie en charpente, formant la base de la lanterne du clocher. Des pignons aigus se découpaient sur la naissance de la forme octogone de la flèche, qui s’élançait hardiment dans les airs. Des lames de plomb couvraient les trottoirs et les membres de ce beffroi, sans rien lui ôter de sa grâce et de sa légèreté. A côté de la tour, sur l’arcade même de la porte, était installé le mécanisme de l’horloge. On voit encore figurer entre deux clochetons gothiques une large arcade de style flamboyant, qui entoure le cadran. Elle se répète des deux côtés de la porte. Ce cadran était dans le goût du reste. Les compartiments étaient en plomb doré et les intervalles à jour remplis de verre coloré. L’édifice était plus élevé qu’il ne se présente aujourd’hui. Un orage a détruit, le 27 juin 1772, les clochetons qui le couronnaient.

Sur le côté droit a été pratiquée une petite porte qui conduit par un escalier, établi dans une tourelle en saillie, dans l’endroit où se trouve le mécanisme, et de là par un autre escalier dans le beffroi.

Les devises faisant allusion à la marche du tempe et du soleil ne pouvaient manquer d’être employées dans la décoration extérieure de l’horloge.

On remarque au-dessous du cadran, du côté du levant, ce dystique latin :

« Dum morior moreris,

moriens tamen hora renascor;

Nascere sic cœlo, dum moriere solo. — 1672. »

Et sur le côté de l’ouest celui-ci :

«

Me primum motat cœlum; mea regula cœlum est:

Si tua sit cœlum

regula,

tutus abis. »

Et sur le cadran solaire, placé du côté sud de la tour, ces quatre mots expressifs :

« Me lumen.vos umbra. »

L’inscription provenait de l’ancien cadran du jardin du prieuré Notre-dame-la-d’Hors, et s’appliquait parfaitement au cadran solaire de l’horloge de la ville, quoiqu’en ait pu dire M. Lechat dans ses Recherches sur l’Horloge d’Auxerre (Annuaire de 1841), dont Maximilien Quantin ne partage pas l’avis sur cette question.

Le cadran de l’horloge présente une particularité qui date des réparations faites au début du XIXe siècle. Avec l’aiguille qui marque les heures du jour moyen solaire on a placé une seconde aiguille pour marquer les heures lunaires. Elle porte un globe moitié noir, moitié doré, qui tourne sur son axe et indique les phases de la lune.

Le mécanisme est sans doute fort ingénieux, mais il est peu de gens qui le comprennent à leur passage devant l’horloge.

Un incendie funeste, causé par la négligence des ouvriers plombiers qui travaillaient à couvrir en plomb les bois de la flèche, dévora entièrement l’aiguille de l’horloge, le 28 septembre 1825, à deux heures après midi. Ce désastre détruisit un des plus vieux monuments de la ville, et le souvenir vivant de la puissance municipale.

On voulut en vain le réparer.

Les difficultés de restaurer la flèche gothique firent exagérer les dépenses,

et malgré les regrets exprimés par quelques personnes et notamment par le

maire, M. Leblanc, on se contenta provisoirement d’une cage en bois posée sur

la plate-forme de la tour pour recevoir la sonnerie. C’était bien plus économique;

et puis on n’était pas encore entré dans la période du goût pour les édifices

du moyen-âge. La cage en charpente a cependant coûté 22.356 fr. (M. Lechat, Annuaire

de l’Yonne).